Desde chiquitos

Alejandra María Sosa Elízaga*

Estaba sentada en oración esperando que empezara la Misa, cuando llegó una mamá con varios niños de diversas edades, y se sentaron justo en la banca adelante de la mía. Confieso que pensé. ‘¡oh, no!’, imaginando que ella sola no podría controlarlos ni evitar que se la pasaran cuchicheando, riendo, columpiando las piernas, parándose, sentándose y haciendo mil cosas que de seguro me distraerían.

Me sorprendió, sin embargo, que antes de sentarse, todos hicieron reverencia al altar, incluso el adorable pequeñín, que no tendría más de dos años pues sus piernitas quedaron estiradas sobre la banca, ni siquiera alcanzaban a colgar. Para mi admiración y deleite estos muchachitos no se dedicaron a echar relajo, se nota que sabían dónde estaban y qué debían hacer, pues pusieron mucha atención a la celebración. Hoy, sus papás siguen asistiendo a la misma parroquia, sus hijos ya son grandes, algunos incluso casados, y se ve que lo aprendido en su infancia dio muy buenos resultados.

Ahora me da pena que como fui enseñada que en la iglesia debía haber paz y silencio, algunas veces me cambié de banca para no estar junto a una nena demasiado inquieta, e incluso dije: ‘¡shhh!’ a los nietos de una señora que se la pasaban platicando. Hoy esa nena y esos hermanitos son jóvenes que siguen yendo a Misa a la parroquia, y es un gusto ver su devoción, y siento admiración por esa mamá y esa abuela que aguantaron las miradas intolerantes de no pocos feligreses, siguieron llevando a sus chamaquitos para acostumbrarlos a ir a la iglesia y sobre todo a amar las cosas de Dios.

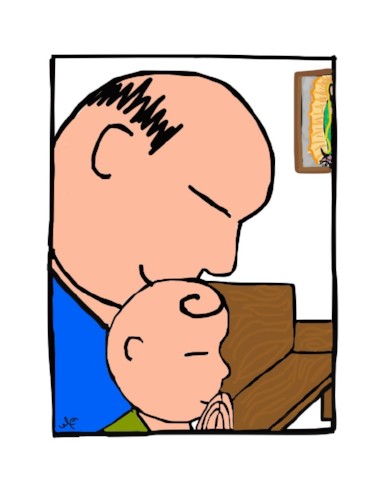

Y me conmueven escenas como éstas, que veo a diario: un abuelito, sentado con un nieto como de cinco años y otro como de siete, en la banca frente a la imagen del Sagrado Corazón, hablándoles de Él; una señora, que lleva a su niña a adorar al Santísimo, y la nena, que cuando se arrodilla no es más alta que la barandilla, se queda mirándolo y platicándole; un adolescente que iba explicándole a su hermanito quiénes son los santos cuyas estatuas están colocadas a lo largo del pasillo; unos papás sentados en el claustro con su niña, oyéndola orgullosos rezar el Avemaría que recién se aprendió en el catecismo; unos invitados a una Primera Comunión que llevaban de regalo una Biblia para niños; una viejita que paseaba con su nieto por el parque y le enseñó a persignarse al pasar frente a la iglesia, y a dar gracias a Dios por el heladote que ella pudo comprarle.

Y me encanta que los sábados, mientras el organista canta solemnemente: ‘¡Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor!’, entra el celebrante y detrás de él en procesión, una docena de papás y padrinos, emocionados, trayendo en brazos a sus críos, radiantes en sus ropones blancos, para que reciban el Bautismo. ¡Conmueve saber que esos pequeñitos están a punto de ingresar a la familia del Padre, recibir al Espíritu Santo, adquirir la dignidad de sacerdotes, profetas y reyes! Y que sus papás y padrinos están dispuestos a comprometerse a enseñarles a amar a Dios, a gozarse de tener por Madre a María, conocer su fe, en fin, sentirse orgullosos de su pertenencia a la Iglesia.

En estos tiempos en que los niños pasan tanto tiempo al cuidado de extraños, en la guardería, en quién sabe cuántos grados de kinder, en cursos de verano, etc. y cuando están en casa se dedican a ver televisión o a jugar con dispositivos electrónicos, todo lo cual no siempre contribuye, sino todo lo contrario, a su crecimiento espiritual, qué bendición y qué importante que haya papás, padrinos, abuelos y demás familiares que les den testimonio de su amor por el Señor, y por María, y los enseñen, desde chiquitos, a amarlos y a encomendarse a ellos por el resto de su vida.

y los envió por delante...

y los envió por delante...