Siembra

Alejandra María Sosa Elízaga*

“El hombre primitivo fue nómada, es decir, tenía que ir de un lado a otro en busca de alimento, hasta que descubrió la agricultura”. Ésta era la escueta información que venía en mi libro de texto de primaria. Se suponía que me la tenía que aprender y ya, pero como me sucedía con muchas lecturas de mi infancia, me servía más bien para ponerme a fantasear cómo fue, cómo ese ser retratado en la lámina que ilustraba la página, barbón y peludo, vestido con el retazo de algo más peludo aún, logró captar que si sembraba una semilla brotaría una planta. Me divagaba elucubrando cómo habría sido ese momento. Imaginaba que tal vez un día se comió una fruta y escupió la semilla porque le pareció demasiado dura, y transcurrido cierto tiempo, cuando volvió a caminar por allí, se dio cuenta de que había un arbusto o un arbolito de esa misma fruta. Y tal vez se llevó algunas frutas para compartirlas con su gente y las comieron en otro lado, y sucedió de nuevo que allí donde las comieron y escupieron las semillas, brotaron nuevas plantas. Probablemente pasó bastante tiempo hasta que él y los suyos relacionaron una cosa con otra y se dieron cabal cuenta de que esas semillitas arrojadas a la tierra producían plantas. Y aun así, se han de haber tardado mucho en descubrir que no bastaba arrojar la semilla al suelo, que si lo hacían, por ejemplo, dentro de una cueva no pasaba nada, que si las dejaban caer en arena o en piedra tampoco. Debe haber sido un proceso largo y lento, que poco a poco los llevó a comprender que las semillas brotaban cuando no se dejaban al sol sino se enterraban y recibían agua. Y cabe pensar que en todo ese proceso, más de una vez alguien sembró una semilla y literalmente se sentó a esperar que la planta surgiera de inmediato, y esperó y esperó y no sucedió nada. Me preguntaba qué hubiera ocurrido con la humanidad si esos primitivos agricultores se hubieran desesperado a las primeras de cambio y hubieran decidido que no valía la pena sembrar semillas porque no brotaba nada luego luego.

Recordaba esto al leer que en el Evangelio que se proclama este domingo en Misa (ver Mc 4, 26-34) Jesús compara el Reino de Dios con el largo y misterioso proceso que va de la siembra a la cosecha. Dice el Señor: “El Reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra; que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece; y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto; primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha” (Mc 4, 26-29).

¿Por qué hace Jesús esta comparación? Porque en la vida espiritual sucede igual que lo que sucede cuando se siembra una semilla. La cosa es calmada. Lo que se siembra no suele brotar de inmediato, requiere tiempo, cuidado, perseverancia.

Y es que mucha gente se desespera cuando su siembra espiritual no da cosecha tan rápido como ella quisiera. Dice: ‘no veo resultados, ¡llevo años orando por la conversión de fulano y no cambia!’; ‘esta situación no mejora, ¡ya me cansé de rezar!’.

Si esa gente hubiera pertenecido a aquellas tribus que descubrieron la agricultura estaríamos amolados, porque ésta no hubiera prosperado; se hubieran impacientado y abandonado el intento. Pobres de nosotros, ¡seguiríamos siendo nómadas! Pero gracias a Dios no fue así. Y su ejemplo, trasladado a la vida espiritual, nos invita también a no desesperar, sino comprender que luego de la siembra se da todo un proceso que no se puede apresurar (si cuando asoma el tallito lo jalas para que crezca más rápido sólo conseguirás troncharlo), y que aunque no lo veamos, está sucediendo algo extraordinario. Ése es el punto. Jesús nos invita a confiar en que ello ocurrirá aunque no sepamos los cómos ni los cuándos. La semilla de fe que sembraste en tus hijos; la semilla de amor que sembraste en esa parienta difícil, en ese jefe irascible, en esa persona que te molesta, ya inició su germinación y ten por seguro que tarde o temprano dará fruto.

¡Nada de lo que haces por el Reino se pierde, todo se aprovecha!

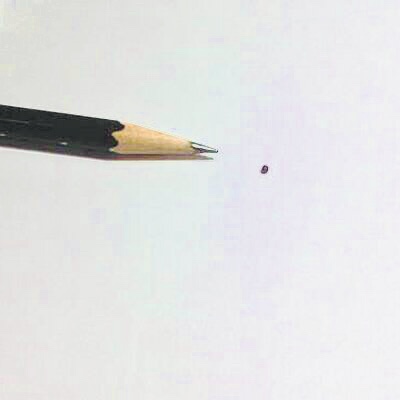

Es por ello que resulta importantísimo nunca dejar de sembrar, jamás perder la fe en la semilla del Reino. Jesús nos asegura que es semilla siempre vital. Aun la más insignificante, y Jesús pone más adelante el ejemplo de una semilla de mostaza (mira por favor la foto que ilustra este artículo, para que veas de qué tamaño es dicha semilla), puede llegar a desarrollarse tanto que alcance un tamaño enorme, se convierta “en el mayor de los arbustos, con ramas tan grandes, que los pájaros pueden anidar a su sombra” (Mc 4,32).

En la Primera Lectura y en el Salmo dominical se nos habla de árboles grandes, hermosos, frondosos, sembrados en altos montes (ver Ez 17, 22-24; Sal 92). Y ¡pensar que comenzaron a partir de algo tan pequeño como la semilla de la que nos habla Jesús!

Así es el Reino de Dios, lo pequeño no es insignificante, es decir, no carece de significado o de importancia. En el Reino todo cuenta, todo es principio, posibilidad, potencial, esperanza. Por eso, lo que a nosotros nos toca es sembrar, sembrar, sembrar, mientras caminamos como pide san Pablo en la Segunda Lectura (ver 2Cor 5, 6-10), guiados por la fe, sin ver todavía, pero llenos de confianza.

(Del libro de Alejandra María Sosa Elízaga “En casa con Dios”, Col. ‘Lámpara para tus pasos’, ciclo B, Ediciones 72, México, p. 99, disponible en Amazon).

y los envió por delante...

y los envió por delante...