El que sabe pedir

Alejandra María Sosa Elízaga*

Puedes pedir tres deseos y se te concederán.

Estas palabras las pronunciaba, en los libros de cuentos para niños, un genio salido de una lámpara, o una hada madrina, o un misterioso duende en un bosque encantado, es decir, alguien que a todas luces podía cumplirlas.

Recuerdo que me chocaba que sólo concedieran tres deseos, ¿por qué el límite?, ¿por qué no diez, cien, mil? Y más me chocaba que los que recibían esa fantástica oportunidad la desperdiciaran miserablemente.

Conservo todavía un libro grandote y viejo que me gustaba hojear porque tenía bellas ilustraciones. En él viene la historia de unos esposos que reciben la oportunidad de pedir tres deseos y la malgastan. El marido, que quiere ganar un premio en la feria agrícola del pueblo, dice que desea que en su huerto crezca un nabo gigante. Así sucede. La esposa furiosa le grita que debería tener el nabo pegado en la cabeza para que aprenda a no desear tonterías. De inmediato su deseo se cumple y a su marido le sale de la cabeza, como cucurucho, el nabo gigante. Consternados se dan cuenta de que nada más les queda un deseo y tienen que usarlo para pedir que al marido se le quite el nabo de la cabeza. Y así lo hacen. Fin de la historia.

Solía cerrar el libro decepcionada, preguntándome qué hubiera yo pedido. Y se me ocurrió que como primer deseo pediría que se apareciera un genio que pudiera conceder lo que le pidiera, sin límite. Creía resolver así astutamente lo del enojoso límite de 3 deseos. Qué bueno que ese genio nunca se me apareció porque no estaría aquí escribiendo esto sino volando en una nave invisible.

Un día pregunté a unos amigos qué deseos pedirían. Uno dijo que pediría una salud perfecta, pero luego reconoció que una enfermedad que tuvo lo acercó a Dios y lo hizo comprobar el gran amor que le tienen su esposa y sus hijos, así que pensándolo bien, lo había favorecido más padecer aquello que estar sano.

Otro dijo que pediría ser millonario, pero luego admitió que ello podría dividir a su familia, que pelearía por el dinero; sus hijos se volverían unos 'juniors' haraganes buenos para nada; viviría temiendo ser secuestrado, en fin, que tanto dinero no sería una bendición.

Cada vez que a alguien se le ocurría algo supuestamente genial que pedir, se le ocurrían también las razones para no pedirlo.

Al final nos alegramos de que esos seres fantásticos que conceden deseos a lo loco sólo existan dentro de los cuentos porque de no ser así, seguramente ya les hubiéramos pedido algo que a la larga o a la corta, nos hubiera hecho verdadero daño.

Y es que como vivimos restringidos por el tiempo y el espacio, no sabemos qué nos conviene pedir, qué necesitaremos ya no digamos para dentro de un año, ni siquiera para mañana, es más: ni siquiera para dentro de una hora.

Para poder pedir algo que no resulte dañino o inútil, tendríamos que poder ver más allá de los límites del 'aquí y ahora' que nos impone nuestra condición humana, lo cual es imposible.

Pero no hay que desesperar. Nosotros no sabemos qué pedir que en verdad nos convenga, pero contamos con una ayuda especial.

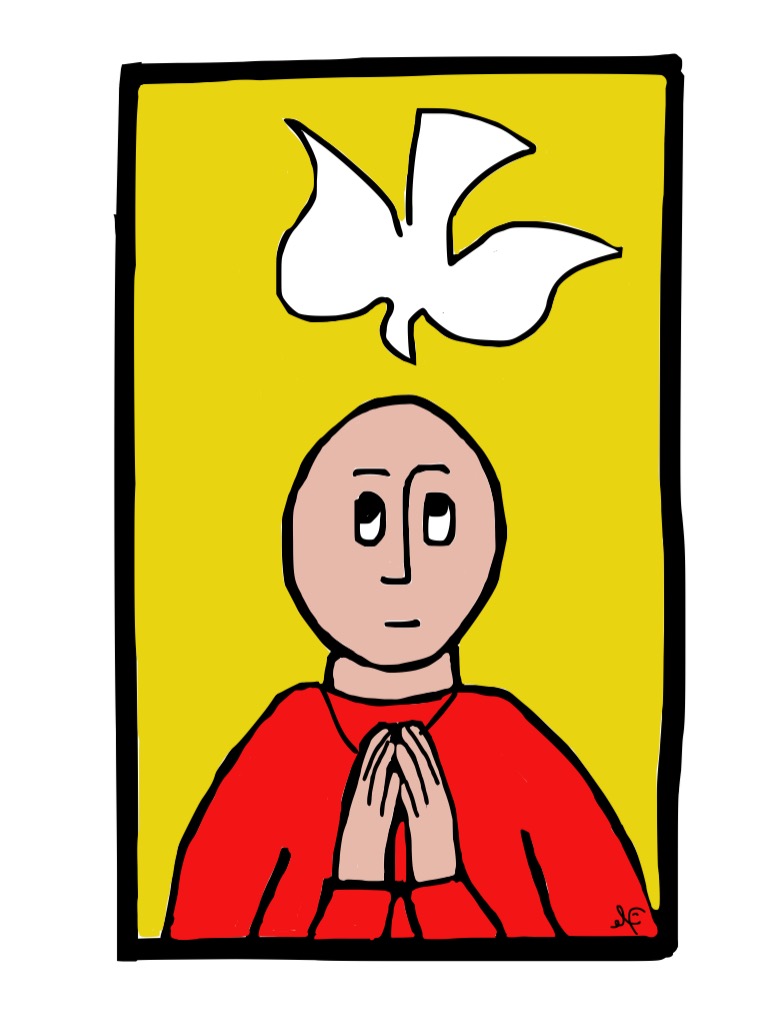

En la Segunda Lectura que se proclama este domingo en Misa (ver Rom 8, 26-27) dice san Pablo: "El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene; pero el Espíritu mismo intercede por nosotros..." (Rom 8,26).

¡Qué buena noticia! Podemos dejarnos caer 'en blandito' sabiendo que contamos con el Intercesor más eficaz que existe, el que nos ama desde toda la eternidad, nos conoce por completo, sabe bien lo que nos conviene, quiere sólo lo mejor para nosotros, lo pide, y nos lo da a manos llenas. Y ¿qué es lo que nos da? Sus divinos dones y frutos, aquello que nos fortalece interiormente, nos serena, nos inunda de paz y de alegría y nos permite afrontar la vida con fe, con amor, con esperanza.

Es un descanso para el alma saber que Él está continuamente intercediendo por nosotros aún si no se lo pedimos. Y es también un gran consuelo poder pedírselo: en esos momentos en la vida en los que no tenemos 'cabeza' para orar, sea por un intenso sufrimiento, una enfermedad, una alegría inexpresable, o simplemente porque deseamos orar sin pedir nada. Qué rico es que podamos decir: 'Espíritu Santo: yo me callo, Tú intercede por mí', y quedarnos en silencio, en paz, sin decir nada, pero no con la mente en blanco, sino siempre conscientes de estar en la presencia de Dios, y siempre confiados en que contamos con la sabia y amorosa intercesión del Espíritu Santo.

(Del libro de Alejandra María Sosa Elízaga “¿Te has encontrado con Jesús?”, Col. ‘Fe y vida’, ciclo A, Ediciones 72, México, p. 122, disponible en Amazon).

y los envió por delante...

y los envió por delante...