Secreto descubierto

Alejandra María Sosa Elízaga*

¿Cuándo puedes darle a conocer a alguien un secreto que para su bien habías estado guardando con mucho cuidado? Cuando ya no puede afectarle negativamente.

Esta razón es sin duda la que motivó a Jesús para permitir que se descubriera un gran secreto Suyo, según podemos deducir de lo que narra el Evangelio que se proclama este Domingo de Ramos (ver Mc 14, 1-15,47).

¿De qué secreto se trata? De uno que también se menciona en otros Evangelios pero que es más propio del Evangelio según San Marcos, y es conocido como el ‘secreto mesiánico’, llamado así en referencia a que Jesús quería mantener en secreto que Él era el Mesías.

¿Por qué no quería Jesús que eso se supiera? Para entenderlo cabe aclarar primero que quiere decir 'Mesías'. Es un término hebreo (cuyo equivalente en griego es 'Cristo') y significa 'Ungido'.

Desde tiempos del Antiguo Testamento vemos que se acostumbraba ungir con aceite a quien era designado para cumplir un cargo o misión importante, (por ejemplo como rey o sacerdote) y que Dios había prometido que enviaría a Su Mesías (es decir, a Su Ungido, al Cristo) como Salvador de Su pueblo.

El problema es que el pueblo solía entender esto de la salvación en un sentido político. Como estaban hartos y humillados de estar sometidos a los paganos romanos, tenían la certeza de que Dios enviaría a Su Ungido a organizar algún tipo de guerra de independencia para liberarlos por fin y devolverles su libertad y dignidad. No les cabía en la cabeza que Dios tenía otros planes, y que, como lo que más le interesaba era la salvación del alma, enviaría a un Mesías que no llegaría en plan de conquistador a arrasar enemigos, sino a predicar el amor, a optar y mostrar caminos de paz y de perdón; y que, como vemos al inicio del Evangelio, haría Su entrada 'triunfal' no sobre un brioso corcel y al frente de un ejército formidable sino montado ¡en un burrito!, la cabalgadura más humilde y sencilla que podía encontrarse, porque vendría no a imponerse sino a proponerse, no a sangre y fuego sino a sangre, sí, pero no la de otros sino la Suya propia, a fuego, sí, pero no para quemar las casas sino para incendiar los corazones con Su Espíritu Santo.

Jesús era el Mesías esperado más inesperado.

Y como se daba cuenta de que lo que Él ofrecía no siempre correspondía a las expectativas de la gente no revelaba Su identidad y buscaba impedir que otros la revelaran.

Una y otra vez en el Evangelio lo vemos callando a los demonios que exorciza cuando por querer arruinarle Sus planes, se ponían a gritar Quién era Él (ver Mc 1,34; 3,11); pedía a quienes concedía algún milagro que no se lo contaran a nadie (ver Mc 1,44; 5,43; 7,36) y cuando preguntó a Sus discípulos qué decían ellos de Él y Pedro respondió inspiradamente: “Tú eres el Cristo”, les mandó enérgicamente que a nadie se lo dijeran (ver Mc 8,29-30).

Jesús no quería que se supiera Quién era, pero no podía evitar que la gente se preguntara. Y así vemos que poco a poco, a lo largo del Evangelio se va formando implícitamente una interrogación que incrementa la curiosidad: ¿quién es éste?, ¿quién es éste que expone con autoridad una doctrina nueva? (ver Mc 1, 27); ¿quién es éste que se atreve a decir que perdona pecados? (ver Mc 2,7), “¿quién es éste que hasta el mar y el viento le obedecen?” (Mc 4,41), ¿quién es?

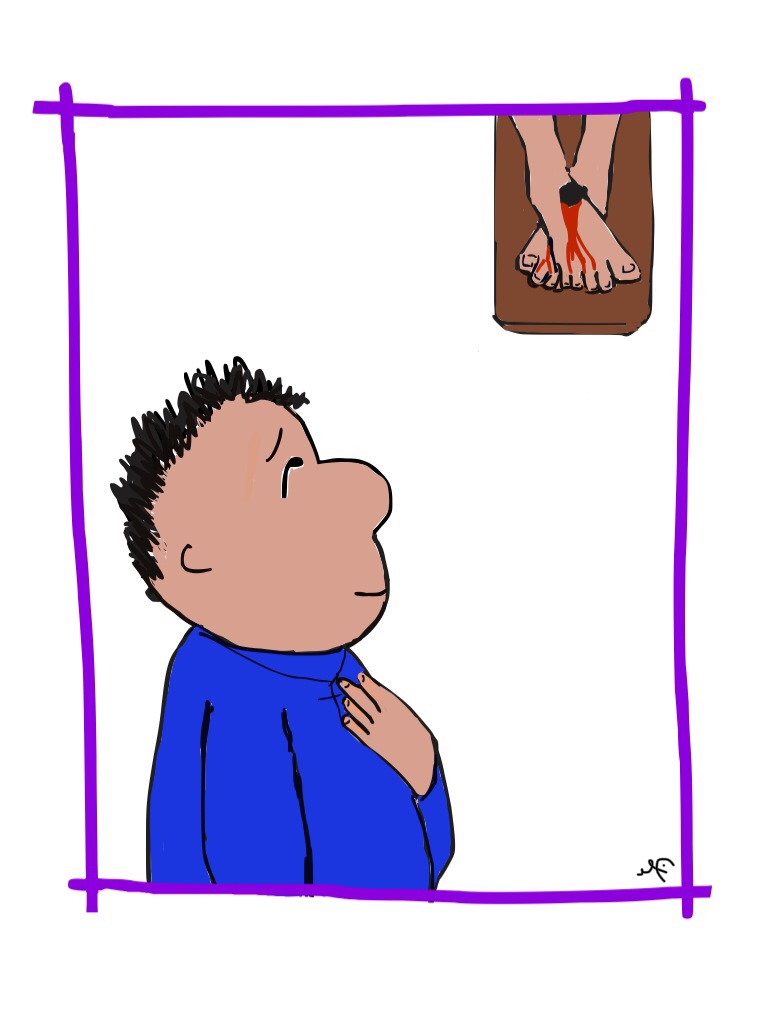

Pero la pregunta queda en el aire, y el secreto se mantiene sigilosamente hasta que puede ser por fin plenamente respondido sin riesgo de confusión, ¿dónde?, en el Calvario, ¿cuándo?, cuando muere Jesús. Sólo entonces, sólo cuando el Mesías, el Salvador enviado por el Padre pende de un madero y da la vida flagelado, escupido, coronado de espinas, despreciado por los hombres, abandonado por Sus amigos, clavado en la cruz, que era el castigo destinado a los peores y más ruines criminales, se revela por fin aquel secreto. Cuando ya no es posible malinterpretarlo. Cuando está a la vista que este Salvador es muy distinto a lo que se pensaba y de pronto se capta que lo que se pensaba es nada comparado con lo que Él es, y que una salvación política no se compara a la que Él vino a ofrecer, para rescatar a todos, no sólo a unos cuantos, del pecado y de la muerte para siempre.

Queda revelado el secreto y quien lo revela es, qué ironía, no un miembro del pueblo al que estaba inicialmente destinado, sino un fuereño, un pagano, un centurión, alguien que hasta entonces no creía tener esperanza de salvación, pero que al ver morir a Jesús exclama veraz y emocionadamente: “¡En verdad este hombre era Hijo de Dios!”(Mc 15, 39), extraordinaria profesión de fe que sin duda sirvió de ejemplo para incontables romanos a los que el Evangelio de Marcos estaba principalmente dirigido, y sigue sirviéndonos a nosotros dos mil años después.

La conclusión de este hombre no se debió a que hubiera visto los signos que acompañaron la muerte de Jesús (la oscuridad, el velo rasgado del templo, ver Mc 15, 33.38); el evangelista aclara que fue porque lo vio morir. Cabe suponer que captó que había algo sobrenatural en este hombre tan maltratado y tan sereno, tan sufriente y tan capaz de mantener el más profundo amor en Su mirada. Decía un científico ateo que estudió la Sábana Santa que lo que lo impactó y convirtió fue percibir tal serenidad en el rostro de un hombre que padeció tantas torturas.

Es en la cruz donde se revela el secreto del Salvador, donde queda al descubierto qué clase de Mesías es, donde comprobamos con azoro y gratitud que pudiendo haber optado por mantenerse por encima de nosotros con intención de dominarnos aceptó en cambio bajar hasta el extremo con tal de rescatarnos.

(Del libro de Alejandra Ma Sosa E “Como Él nos ama”, Colección ‘La Palabra ilumina tu vida’, ciclo B, Ediciones 72, México, p. 62).

y los envió por delante...

y los envió por delante...